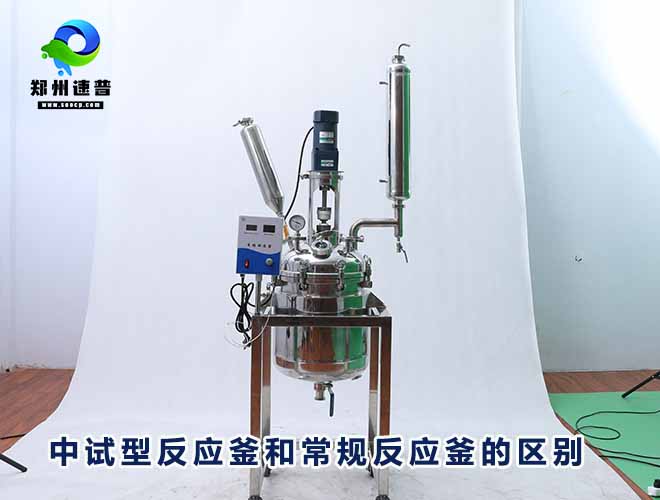

中试型反应釜和常规反应釜在设计和用途上有一些明显的区别,主要体现在规模、功能和使用场景等方面。以下是两者的主要区别:

1. 用途和功能

中试型反应釜:

- 用途:主要用于实验室研究与工业生产之间的过渡阶段,即中试阶段。它用于验证实验室配方或工艺在放大后是否能稳定运行,探索工艺参数,并为工业化大生产提供数据支持。

- 功能:通常设计为多功能,以适应不同工艺的要求,能够在不同温度、压力和介质下操作,具备较高的灵活性和可调节性。

常规反应釜:

- 用途:主要用于工业化大生产阶段。常规反应釜一般是专门为某一特定生产工艺设计的,强调高效稳定地进行大规模连续或间歇式生产。

- 功能:通常功能单一,设计优化以适应特定的生产工艺,追求的是生产效率和产品质量的一致性。

2. 规模和容量

中试型反应釜:

- 规模:容量通常介于实验室小型反应釜和工业生产反应釜之间,容量从几十升到几千升不等。

- 特点:相比于工业生产设备,中试型反应釜容量较小,但比实验室设备大,适合小批量的试生产和工艺放大。

常规反应釜:

- 规模:容量从几千升到上万升不等,甚至更大,设计用于大规模连续生产。

- 特点:用于工业化大生产,容量大,结构相对简单,通常为固定参数设计。

3. 设计灵活性

中试型反应釜:

- 设计:具有较高的灵活性,可以根据不同的实验要求进行调整,如改变搅拌方式、加热方式、温度控制范围等,甚至具备模块化设计,便于调整和改进。

- 功能性:可能包含多种传感器、控制系统和数据记录装置,以获取详细的工艺参数和生产数据。

常规反应釜:

- 设计:设计通常更为固定和专门化,适合于特定的生产工艺,灵活性较低。

- 功能性:强调的是耐用性和稳定性,通常配备基础的监测和控制设备,主要功能是保证生产的持续和稳定。

4. 成本

中试型反应釜:

- 成本:因其多功能性、灵活性以及定制化要求,通常制造成本较高,单个设备的造价可能相对较高。

- 应用范围:适用于工艺放大实验、配方验证和新产品开发等场合。

常规反应釜:

- 成本:因为是专门为大规模生产设计,通常可以标准化生产,单位设备的成本相对较低,但整体系统造价可能较高。

- 应用范围:适用于连续或大批量生产,成本效益高。

5. 数据采集和工艺优化

中试型反应釜:

- 数据采集:通常配备更复杂的监测和控制系统,用于采集工艺参数,如温度、压力、搅拌速率等,以优化生产工艺和参数。

- 工艺优化:通过中试设备获得的工艺数据用于指导最终的大规模生产设备设计和工艺优化。

常规反应釜:

- 数据采集:主要采集关键工艺参数,确保生产过程的稳定性和产品质量的一致性。

- 工艺优化:在实际生产中应用固定的工艺流程,优化空间相对有限。

总结

中试型反应釜主要用于从实验室研究到工业生产的过渡阶段,具有较高的灵活性和功能性,适用于工艺验证和优化。而常规反应釜则专注于大规模生产,设计更为固定和专门化,强调效率和生产稳定性。